みなさんこんにちは。

こわがりパパことのマンボウです。

株式やFXのトレードをしていると、上手くエントリーする事が出来なかったり、株価の値動きが自分の予想通りにならずに「失敗した」と感じることがあるかと思います。

多少失敗しても、その後リカバリーして最終的に利益を出せれば問題ないのですが、失敗が響いて損失を出してしまうと、「なんであの時あんなことをしてしまったのか」と自分を責めたくなります。

株価の動きはランダムなものの為、どんなに有名なトレーダーであっても失敗は避けられないものです。一方で、トレードで安定して勝ち続ける為には、失敗から学び、同じ失敗を繰り返さないようにしなければいけません。

そこで今回は、トレードの失敗から学び、自分のトレードを改善するために、製造業などで取り入れられている不適合分析の手法を使えないかを検討してみます。

私は普段、株式のスイングトレードを行っている為、本記事は株式トレードを想定して記載します。

目次

この記事の結論

・どんなトレーダーでも失敗を避けることは出来ませんが、安定して勝ち続ける為には、失敗から学び、同じ失敗を犯さないようにしなければいけません。

・トレードにおける不適合とは予定通りの分割回数、ポジション、取得単価でトレードできていない状態と定義しました。

・自分のトレードを後から分析するために、トレード日記を作成しましょう。日記にはその時のチャートや指標を分析して考えたこと、判断したことを書きます。

・トレードの分析には人間の認知モデルに着目したm-SHELモデルを用いて真因分析を行います。

・失敗の真因の特定を行った後は必ず対策を取りましょう。

不適合とは

「不適合」という言葉を辞書で検索すると以下のように説明されています。

要求事項(社内ルール、規格、法規制、顧客要求)を満たしていないこと(Weblio辞書より)

この記載よりトレードにおける不適合とは何かを考えてみました。

私は株式トレードにおける不適合とは次のよう状態であると考えます。

予定していた分割回数、株数、取得価格でトレードすることができていない状態

トレードは情報の分析から売買判断の意思決定までのすべての活動を一人で行います。従って、法律や周りの人や組織からの要求事項は基本的に有りません。(信用取引におけるレバレッジや期間に関する要求等はあります)

従って、そのトレードが不適合かどうかの判断基準は「自分の中で設定したルールを守れたかどうか」になると考えられます。

また、先述の株式トレードにおける不適合の定義では、株価が自分の予想通り動いたかどうか(利益が出たか損失が出たか)は含めていません。なぜなら株価の動きは本質的にランダムな事象であり、トレーダー自身の裁量で値動きをコントロールすることができない為です。

不適合の原因を分析する為の真因分析

発生した不適合に対して、再発防止の対策をする為に行う原因分析のことを不適合分析と言います。

不適合分析では後ほど説明する真因分析の手法を用います。

ここで真因とは不適合の発生にかかわるプロセスやシステムに関する原因を意味しています。

不適合の発生に結び付いた物理的な原因やプロセス上の原因とは異なるので注意してください。

例)毎日チャートをみて値動きをチェックし、下落に転じると思って売りポジションを取ってきたが、中期的な視点でチャートを見るとただの押し目で、すぐに反転して上昇トレンドに戻り損切りをすることになった。

原因)直近数日間の短期的な値動きにのみ注意がいっており、1週間やそれ以上の中長期的な値動きに中止することができていなかった。(直接原因)

真因)日々のチャート分析の際に確認すべき項目が定まっておらず、その日の自分の精神状態で確認項目が変わってしまっていた など・・・

真因を求める為には、以下の流れに沿って事象の分析を実施します。

①事実の把握

不適合分析において事実の把握は分析結果を左右する最も大事な作業です。

計画から不適合発生までのイベントや事象において、5W1Hを基本に”誰が”、”何を”、”どうしたか”について、事実だけを時系列や作業フローに沿って箇条書きにします。

フロー図にすることで全体像や事象のつながりが見えるようになる為、とにかく一度書いてみることが大切です。

事象の全体像が見えたら、重要な行動や不適切な行動があぶりだせる程度にさらに分解してみましょう。

このステップにおけるフロー図の作成や、時系列分析方法として使える手法として以下のようなものがあります。

フロー図例:プロセスチャート、プロセス図、いきさつダイヤグラム

時系列分析方法:出来事流れず、クロノロジ、いきさつ図、バリエーションツリー

事実の把握を実施する際は次の点に注意してください。

- あいまいな点や不明な点は明確にしておきましょう

- 直感や先入観による憶測ではなく事実を明確にし、推定や推測とは区別すること

- 「なぜそんなことをしたのか」という追及の姿勢ではなく、「なぜそうなったのか」という追求の観点から事実の把握を行うこと

- おなじ状況であれば誰もが当事者と同じ行動をすると考え、不適切な行動をその時はなぜ正しいと考えたのか、その心理状態を考える

- 直接原因だけでなく背後要因も明らかにする

②問題プロセスの特定

「①事実の把握」を行ったら、次は原因となった問題プロセスを特定します。

問題プロセスは一つとは限らず複数ある場合もあります。また、全ての問題プロセスは「問題を発生させたプロセス(不適切な行為)」と「不適合を流出させたプロセス」に分類する事が出来ます。

問題プロセスを特定したら、それぞれのプロセスを細分化し、細分化後のプロセスにおいて問題を発生させた原因、問題を流出させた原因を導きます。この時「いつもと違うことが無かったか?」や「あるべき姿から逸脱していなかったか?」などを考えながら確認をしていきます。

③真因分析

「②問題プロセスの特定」で導いた原因一つ一つに対して、真因を求める為に原因を深堀します。

この深堀は「やり方/環境の問題」「ヒューマンエラー/違反」に着目して分析を進めることです。本記事では具体的な手法として「なぜなぜ分析」と「人間の認知モデル」を組み合わせた「m-SHELモデル」を紹介します。m-SHELモデルは人の行動に注目したなぜなぜ分析です。通常のなぜなぜ分析に人間の認知モデルを組み合わせることで「なぜ」の自由度を制限する為、深堀がしやすくなっているという特徴があります。

また、人間の脳は常にそれが「正しい」と思って行動しますが、これらの手法を組み合わせることで「なぜ「誤った行動」を正しいと思ったのか」を言い訳から分析することができるようになります。

④対策

m-SHELモデルにより特定した真因について、その対策を行います。

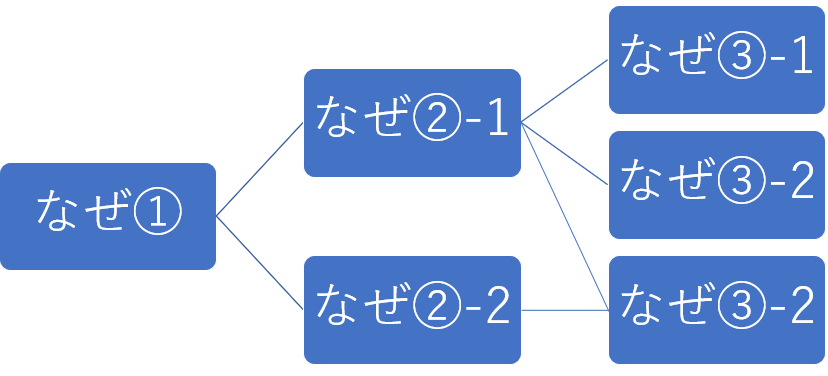

なぜなぜ分析

「なぜ」を繰り返して事実確認を進め、論理的に整理する手法です。

深堀すべき対象や背後要因を明らかにし、改善が必要なプロセスをあぶりだすことができます。

「なぜ」が複数あれば分岐し、理由が同じときは合流します。「なぜ」を繰り返す回数に決まりは有りません。

なぜなぜ分析をする際は以下の点に注意してください。

- 回数にこだわらず、再発防止につながるまで「なぜ」を繰り返してください

- 主語を明確にして書くことで、個人の行動に着目しましょう

- 「なぜ」は現在から過去へ遡るように展開していきます

- あるべき姿が何なのかを常に考えます

- 逆に読んでも論理的につながるようにします(論理の飛躍や矛盾が無いこと)

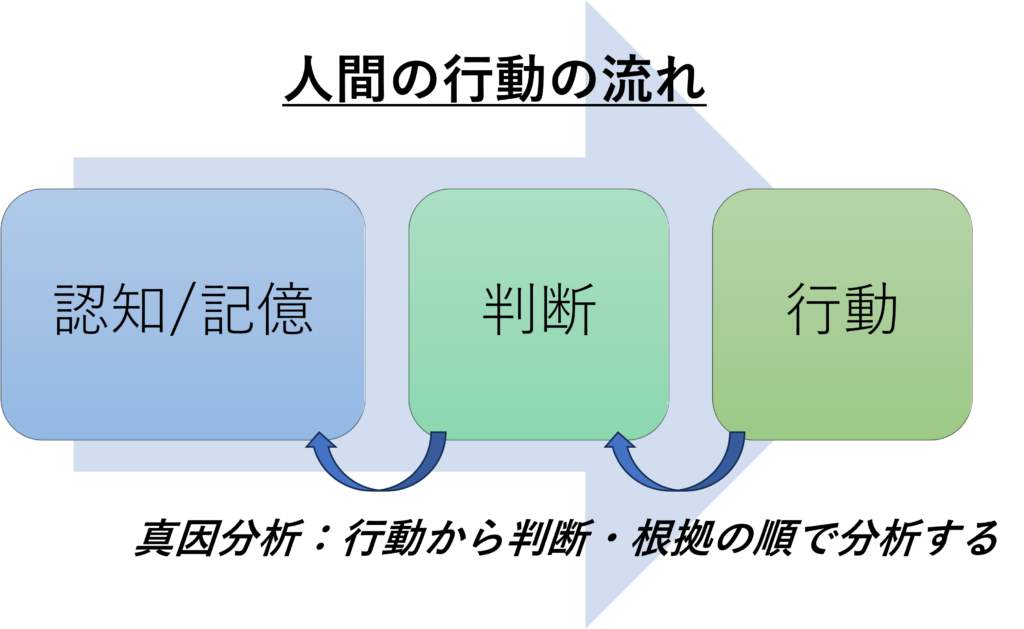

人間の認知モデル

人間の行動は「認知/記憶を根拠に」「次の行為を判断し」「行動に移す」という流れを取ります。真因分析はその逆、つまり行動からどのように判断したのかを明らかにし、その根拠を分析するという流れに沿って行います。

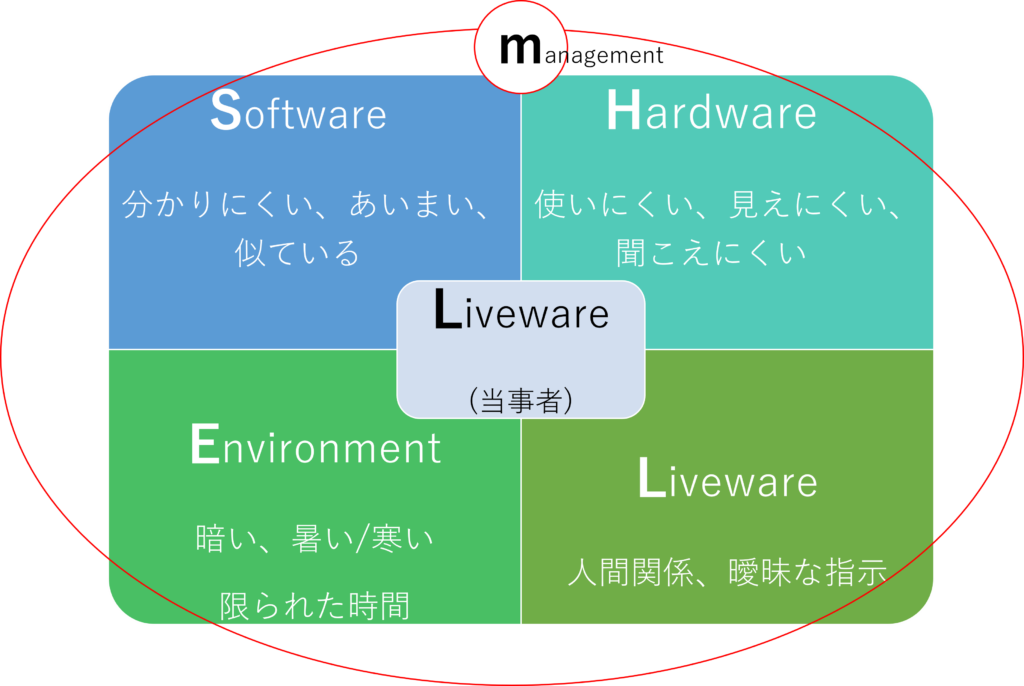

m-SHELモデル

m-SHELモデルは、以下の単語の頭文字を組み合わせた造語で、判断ミスをした人ではなく、周囲の環境や要素に問題が無かったかを考える手法です。

m:Management

S:Software(見たり読んだりして解釈するもの全般)

主なエラー要因:分かりにくい、使いにくい、様々な解釈が可能、同じような名前

H:Hardware

主なエラー要因:不統一、使いにくい、見えにくい、聞こえにくい

E:Environment

主なエラー要因:暗い、うるさい、乱雑な環境、暑い/寒い、限られた時間

L:Liveware(当事者および周囲の人)

当事者のSHELに対する認識や思いと実態との間にミスマッチが生じたところにヒューマンエラーが発生します。

主なエラー要因:人間関係、あいまいな指示、聞き取りにくい言葉

m-SHELモデルは人を中心とした周囲の環境に着目したモデルの為、以下の絵のように表現されることが多いです。

人の行動に注目したなぜなぜ分析

①不適合の原因となった行動の特定

先述の絵で示した通り、真因分析は人の行動を出発地点として、その人が下した判断や認知にエラーが無かったかの分析を行います。

したがって、真因分析の第一歩はどの行動がエラーだったのかの特定から始まります。

②不適合発生時にその行動を正しいと思っていた理由を分析する

人の認知モデルを使用して不適合発生時になぜ誤った行動を正しいと考えていたのかを分析します。

結果が同じ間違いでも、人間の認知プロセスのどこで発生したエラーかで原因・対策は異なります。

従って、エラーの仕方まで分析して把握することが不適合分析においては重要なポイントとなります。

③不適切な行動の特定

不適合事象に結び付いた当事者の不適切な行動を特定します。

④判断根拠を考えます

当事者の行動に着目し、「それでいい」とした判断および判断根拠を考えます。

⑤当事者の判断/判断根拠とm-SHELの実態のミスマッチを特定する

不適切な行動を「正しい」と判断した当事者の判断・判断根拠と、ミスマッチした原因であるm-SHELの実態を特定します。

従来のなぜなぜ分析では「なぜ」という問いへの回答の自由度が高く、要因を適切に展開していくことが難しかったのですが、SHELに限定して「なぜ」を考えることで、要因の展開が容易になります。

また、不適切な行動をした当事者の問題と、不適切な現実の状況の問題の両方に着目して分析できるようになります。

⑥特定したm-SHELの実態の深堀をする

トラブルの背景にはエラーの連鎖があると考え、⑤で特定したm-SHELの実態に対してさらにm-SHELの実態を考えます。

m-SHELの実態に対してさらにm-SHELを重ねることで、直接原因だけでなく背後にある要因の分析も可能になります。

⑦対策の立案

これまでのステップで実施したm-SHELの実態を「動機的原因」として対策を打つ。

真因分析の手法をどのように自分のトレードに適用するか?

これまで、真因分析の手法を学んできました。

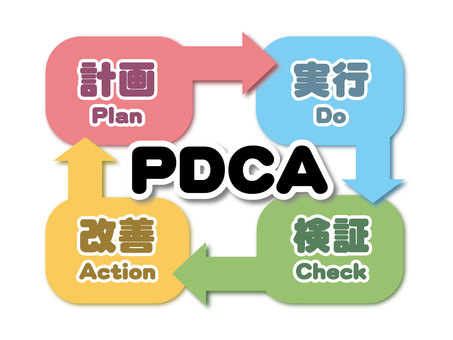

ここからは、真因分析の手法をどのように自分のトレードに適用し、1トレードごとにPDCAを回しトレードの実力をブラッシュアップしてゆくかについて考えていきたいと思います。

真因分析の基本フローをおさらいしてみます。

①事実の把握

スイングトレードのような数週間にわたって継続するようなトレードを行っている場合は、自分のトレードを振り返るのにトレード日記を作成することが一番有効であると考えます。

トレード日記には、エントリーからポジションクローズまでの一連の流れにおいて、自分がチャートや指標などを見て、どのように考えて、どのような判断を下したかを客観的かつ正確に記載します。とくに売買を行った日は、その根拠をできるだけ詳細に記載しましょう。

また、一連のトレードが終わった後にm-SHELモデルを用いた分析を行うことを想定して、チャート分析時の周りの環境や自分の心理状態なども記憶しておくといいかと思います。

すべてのポジションを手仕舞った後は、トレード振り返り用のチャートを作成します。

トレード期間の日足チャートを入手し、自分がどこでどんなことを考え、どう判断したかをチャート上に書き込みます。

このような作業は、スマホやタブレットで行うのは難しいかと思います。可能であればPC上で行うことをお勧めします。

②プロセスの特定

①で作成した振り返り用のチャートを用いて、問題を発生させた原因となる判断(プロセス)を特定します。この時、いつもと違うことやあるべき姿からの逸脱が無かったかに注目して特定作業を行います。

③真因分析

②で問題を発生させた原因を特定したら、次はm-SHELモデルを用いて真因の分析を進めてゆきます。トレードにおけるSHELの一例を以下に挙げてみます。

| S:ソフトウェア | チャート、テクニカル指標など |

| H:ハードウェア | 通信速度、PCスペック、モニターサイズなど |

| E:環境 | 分析を行った時間帯、部屋の明るさ、室温など |

| L:自分 | 自分の心理状態 |

④対策

m-SHELにより特定した真因について、その対策を行います。

ここでの分析内容については、Excel等にまとめて、定期的に振り返ることができるようにしておくと、よりPDCAを効果的に回すことができると思います。

結論

・どんなトレーダーでも失敗を避けることは出来ませんが、安定して勝ち続ける為には、失敗から学び、同じ失敗を犯さないようにしなければいけません。

そこで、製造業などで用いられる真因分析の手法をトレードに応用できないかの検討を実施しました。

・トレードにおける不適合とは予定通りの分割回数、ポジション、取得単価でトレードできていない状態と定義しました。

・自分のトレードを後から分析するために、トレード日記を作成しましょう。日記にはその時のチャートや指標を分析して考えたこと、判断したことを書きます。

・トレードの分析には人間の認知モデルに着目したm-SHELモデルを用いて真因分析を行います。

・失敗の真因の特定を行った後は必ず対策を取りましょう。